《实用中西医结合临床》2025 年 5 月第 25 卷第 10 期

腔内射频闭合联合下肢浅静脉硬化剂注射治疗下肢静脉曲张的临床观察

楚皓源 娄浩然 秦小玉(郑州大学附属郑州中心医院 河南郑州 450007)

摘要:目的:探讨腔内射频闭合联合下肢浅静脉硬化剂注射治疗下肢静脉曲张的临床效果。

方法:选取 2022?年6 月至 2023 年 6 月医院收治的 136 例下肢静脉曲张患者为研究对象,随机分为对照组和观察组,各 68 例。 对照组采用大隐静脉主干高位结扎剥脱术(HLS)治疗,观察组采用超声引导腔内射频闭合联合下肢浅静脉硬化剂注射治疗,比较两组围术期指标、症状严重程度[静脉临床严重程度评分(VCSS)]、静脉闭合情况、溃疡愈合情况、复发率及并发症发生率。

结果:观察组手术时长、住院时长均短于对照组,术中出血量少于对照组(P<0.05);观察组术后 1、3、6 个月VCSS 评分均低于对照组(P<0.05);两组术后患肢静脉均已闭合,术后 1、3、6 个月均未出现静脉曲张复发;观察组术后 1、3、6 个月溃疡愈合率均高于对照组(P<0.05);观察组术后并发症发生率低于对照组(P<0.05)。

结论:腔内射频闭合联合下肢浅静脉硬化剂注射治疗下肢静脉曲张显著,可有效缩短手术时间,减少术中出血量,促进靶静脉永久性闭合与静脉性溃疡愈合,且术后并发症发生率低,无复发病例,安全性高。

关键词:下肢静脉曲张;腔内射频闭合术;下肢浅静脉;硬化剂;并发症

doi:10.13638/j.issn.1671-4040.2025.10.024

下肢静脉曲张是血管外科常见病,在我国成年人群中的患病率已达 8.60%~25.40%[1]。该病临床表现具有渐进性发展特征,患者症状多呈进行性加重,早期无明显症状,或伴浅表静脉迂曲扩张,临床 - 病因 - 解剖 - 病理生理分类系统(CEAP)分级多为 C2期,随着病程进展,患者可出现下肢酸胀不适、沉重感、疼痛感、水肿、局部皮肤色素沉着等明显症状。若治疗不及时,10%~15%患者病情会进展为下肢静脉溃疡(VLU),增加临床治疗难度[2]。传统外科治疗主要采用大隐静脉主干高位结扎剥脱术(HLS),虽能有效闭合主干静脉,但存在创伤大、恢复周期长等问题,且对迂曲分支静脉处理不足,术后复发率高达10%~20%[3]。近年来,随着腔内热消融技术的革新,超声引导下微创治疗体系取得突破性进展,其中射频闭合术联合泡沫硬化剂疗法得到广泛应用,该术式具有创伤小、恢复快等优势,可通过热能诱导静脉壁收缩闭合,联合超声引导下硬化剂注入疗法,精准封闭残余静脉,系统性处理参与曲张静脉丛,且二者结合符合现代外科“精准微创”理念,对改善患者症状、预防疾病进展具有积极价值[4~5]。本研究旨在探讨腔内射频闭合联合下肢浅静脉硬化剂注射治疗下肢静脉曲张的临床效果。现报道如下:

一、 资料与方法

1.1 一般资料

选取 2022 年 6 月至 2023 年 6 月医院收治的 136 例下肢静脉曲张患者为研究对象,采用计算机生成的随机序列 (通过 SPSS22.0 软件)进行分组,随机号密封于不透明信封中,由未参与研究的第三方人员负责拆封分配,确保分配隐藏,分为对照组和观察组,各 68 例。对照组男42例,女26例;年龄 33~70岁,平均(54.08±7.28)岁 ;体质量指数(BMI)18.24~28.25 kg/m2,平均(21.07±1.12)kg/m2;病程1~10 年,平均(5.48±1.26)年;单侧左下肢病变23 例,单侧右下肢病变 25 例,双下肢病变20例;CEAP分级为 C3级13 例,C4级29例,C5级16 例,C6 级10例。观察组男40例,女28例;年龄30~74岁,平均(54.12±7.25)岁;BMI 18.54~27.97 kg/m2,平均(21.12±1.10)kg/m2;病程 1~12 年,平均(5.39±1.24)年;单侧左下肢病变 25 例,单侧右下肢病变 24 例,双下肢病变19例;CEAP 分级为C3级15例,C4级27 例,C5级17例,C6级9例。两组一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05)。本研究经医院医学伦理委员会批准(批号:202205001)。

1.2 入组标准

纳入标准:符合下肢静脉曲张诊断标准[6];年龄>18岁;经彩色多普勒超声(CDFI)检查确诊,大隐静脉反流>0.5s,主干内径>5mm;符合手术治疗指征;临床资料完整;患者及家属对本研究知情同意。排除标准:入组前近 6个月内未接受任何静脉曲张治疗;伴有深静脉血栓、布加氏综合征;处于浅表静脉血栓形成急性期;合并严重心、肺疾病或肝、肾功能障碍;存在凝血功能障碍;合并糖尿病、营养不良;长期制动卧床或存在其他血栓高危因素;处于妊娠期或哺乳期;患有严重的精神疾病;无法耐受手术;对本研究用药过敏。

1.3 治疗方法

对照组行 HLS 治疗,操作要点如下:患者取仰卧位,采用硬膜外麻醉,患肢外展 15 °~30 °,于患侧腹股沟韧带下方1 cm、股动脉搏动内侧 0.5 cm处作2cm 斜切口,逐层解剖至隐股(SFJ)交汇处,寻找游离大隐静脉主干,离断5mm 内所有属支;近端双重结扎(7号丝线结扎 + 贯穿缝扎),预留牵引线;建立远端入路,于患者内踝上方1cm处作一 1.5 cm横切口,精细分离,显露大隐静脉主干,远端结扎后置入静脉剥脱导管,并沿静脉向近端推进,遇静脉瓣膜或迂曲段受阻时,于受阻点近端1cm 处追加1.5 cm 切口;另一剥脱管向上插入,至备用主干处建立分段剥脱通道;全程剥脱,自上而下牵拉剥脱器,同步以弹性绷带(压力 30~40 mmHg)自远端向近端加压,对明显曲张属支进行改良Muller 点式剥除(切口≤3 mm);采用可吸收线完成皮下缝合,术区覆盖无菌敷料,进行阶梯式加压包扎。观察组行超声引导下射频闭合联合硬化剂注射术,操作要点如下:患者取仰卧位,使用 CDFI 经皮穿刺大隐静脉,置入射频 ClosureFast 导管以实施全程可视化操作,沿血管腔向近心端推进至 SFJ 静脉交汇处下方2 cm,确认导管头端避开股静脉且距SFJ 静脉瓣膜≥1.5 cm;配制含0.1%利多卡因与1:200 000 肾上腺素的肿胀液,在超声引导下对大隐静脉主干周围组织进行环形浸润注射,局部麻醉,确保血管周围形成厚度≥1cm的“液性隔离带”;释放射频能量,设置导管工作参数温度为120 ℃、时长为18 s,分段式热消融,自近端向远端匀速回撤导管直至退出,通过阻抗监测实时调控能量输出,实现静脉壁全层胶原收缩;对直径<4 mm 的残余曲张静脉,采用Tessari法处理,聚桂醇(国药准字H20080330)与空气之比为 1:4,即 2mL聚桂醇配 8mL空气,于超声引导下精准注射聚桂醇泡沫硬化剂;对直径>8mm的静脉团块,实施点式剥除,即采用 1%利多卡因局部麻醉后,经 2~3 mm微创切口实施点状剥除。

1.4 观察指标

(1)围术期指标:手术时长、术中出血量和住院时长。(2)症状程度严重:术前和术后 1、3、6 个月,采用静脉临床严重程度评分(VCSS)评估症状严重程度,包括疼痛、曲张、色素沉着、水肿、硬结、活动性溃疡数量等内容,总分为 0~30分,评分越高表示症状越严重。(3)静脉闭合情况:术后 1、3、6 个月,采用下肢血管 CDFI 检查评估静脉闭合和复发情况。闭合成功标准:靶静脉管腔距离 SFJ下方约2 cm 范围内从无回声状态转变为均匀絮状回声填充;在探头加压(压力>30mmHg)条件下,病灶段管腔呈现出明显不可压缩性;CDFI 模式下提示管腔全程无血流信号,且无静脉频谱。(4)溃疡愈合情况:术后1、3、6 个月评估,以创面完全上皮化、无渗出、无痂皮,且创面被新生组织覆盖,无须任何敷料覆盖判定为完全愈合。(5)复发率:术后 6 个月评估静脉曲张和溃疡复发情况。出现新的静脉曲张或手术清除的静脉曲张再现,判定为静脉曲张复发;治疗后已愈合溃疡皮肤部位再次出现上皮缺损,判定为溃疡复发。(6)并发症:术后 6 个月观察并发症发生情况,如内皮下血肿、皮肤麻木、深静脉血栓、切口感染等。

1.5 统计学方法

数据处理采用 SPSS22.0 统计学软件,计量资料以(-x±s)表示,采用 t 检验,计数资料用比率表示,采用 χ2?检验,P<0.05 为差异具有统计学意义。

二、 结果

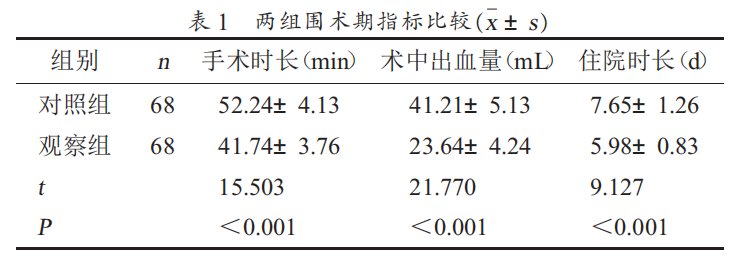

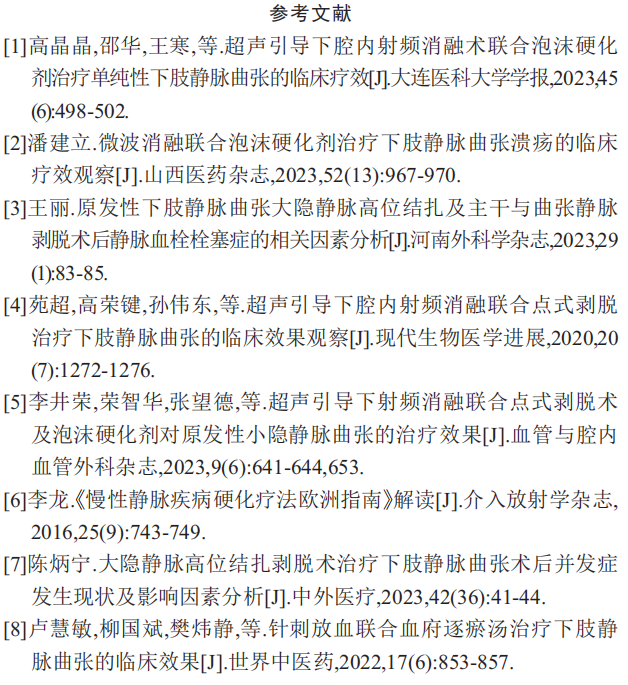

2.1 两组围术期指标比较

观察组手术时长、住院时长均短于对照组,术中出血量少于对照组 (P<0.05)。见表 1。

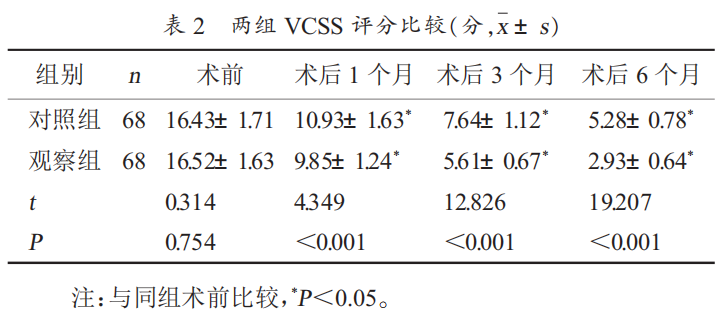

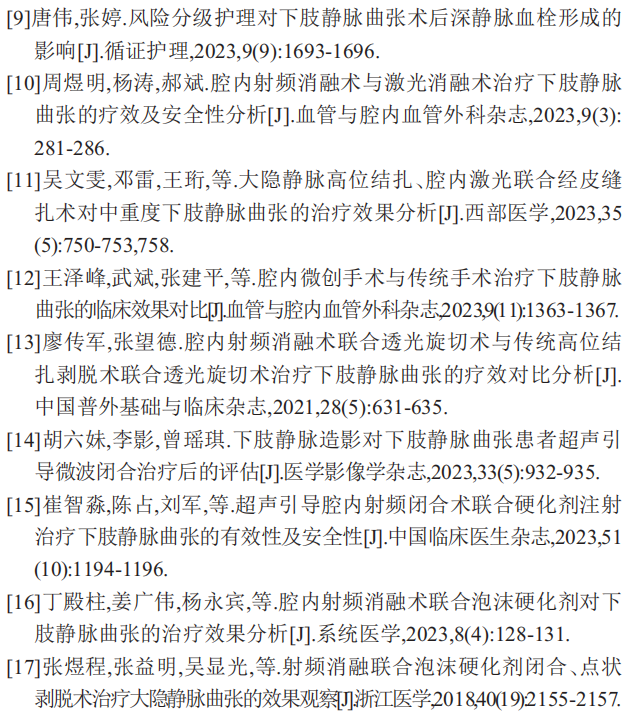

2.2 两组 VCSS 评分比较

观察组术后 1、3、6 个月VCSS 评分均低于对照组(P<0.05)。见表 2。

2.3 两组静脉闭合和复发情况比较

两组术后患肢静脉均已闭合,术后 1、3、6 个月均未出现静脉曲张复发。

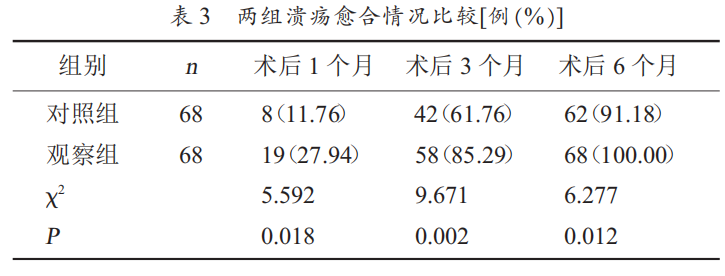

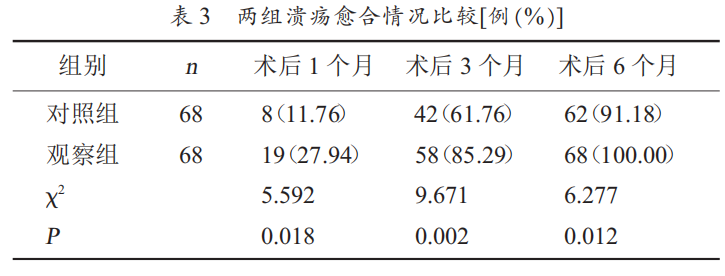

2.4 两组溃疡愈合与复发情况比较

观察组术后1、3、6 个月溃疡愈合率均高于对照组(P<0.05)。两组随访期间均未出现溃疡复发(P>0.05)。见表 3。

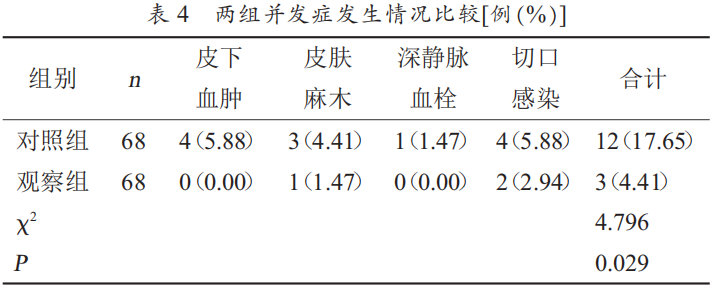

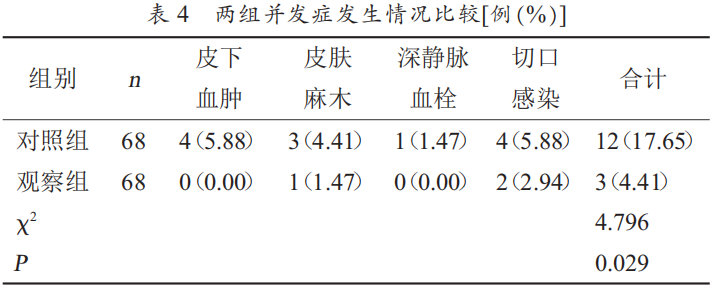

2.5 两组并发症发生情况比较

观察组术后并发症发生率低于对照组(P<0.05)。见表 4。

三、讨论

下肢静脉曲张为临床多发病,具有慢性、难愈合等特点,其病理生理学基础在于慢性静脉功能不全,致使静脉瓣膜功能障碍,以静脉反流或静脉流出道梗阻为主要病理表现,进而引起静脉高压,最终导致下肢皮肤局限性损伤[7]。下肢静脉曲张与多种危险因素有关,其中不可控因素包括高龄、遗传易感性,可控因素包括肥胖、长期站立或久坐等[8~9]。此外,该病也是 VLU 的重要危险因素,若未及时治疗,疾病可进展至后期,部分患者可能会继发感染性并发症甚至引起更严重的皮肤感染或癌变[10]。

HLS是治疗该病的经典术式,其技术要点为在患者SFJ 处实施高位结扎,离断所有属支静脉,再采用机械手段剥离分段剥离其主干及曲张属支静脉[11]。尽管手术具有确切的静脉去除效果,但其破坏性较大,易损伤隐神经,增加术后肢体麻木风险,或造成皮下瘀斑、血肿、血栓性浅静脉炎形成,引起术后肢体麻木、局部疼痛等并发症,这些并发症主要源于手术过程中对周围组织的机械性牵拉损伤以及大范围剥离导致的组织创伤[12~13]。本研究结果显示,观察组手术时长、住院时长均短于对照组,术中出血量少于对照组,术后 1、3、6 个月 VCSS 评分均低于对照组,术后 1、3、6 个月溃疡愈合率均高于对照组,并发症发生率低于对照组 (P<0.05);两组术后静脉均闭合,且无静脉曲张与溃疡复发。提示腔内射频闭合联合下肢浅静脉硬化剂注射治疗下肢静脉曲张具有显著的临床优势,可有效缩短手术时间,减少术中出血量,促进靶静脉永久性闭合及静脉性溃疡愈合,缩短患者住院时间,且安全性较高。相较于HLS,腔内射频闭合联合下肢浅静脉硬化剂注射具有一定的技术优势,腔内射频治疗主要采用肿胀麻醉代替全身麻醉,患者术后可尽早下床活动,缩短卧床时间和住院时间;此外,该术式存在较高的解剖学精准度,在超声全程引导下完成毫米级靶向治疗,可选择性闭合大隐静脉主干,保留隐神经及正常属支静脉,术中出血量相对较少,且点式剥除可针对性处理局部病灶,经皮穿刺切口≤2 mm,使创伤最小化[14~15]。此外,针对曲张静脉团采用“射频闭合 + 化学闭锁”双模机制,在射频导管诱导静脉壁全层胶原收缩基础上加入聚桂醇注射液完成闭锁,其作用机制在于聚桂醇注射液属于泡沫清洁类硬化剂,与空气混合配制成特定比例的气液平衡制剂,联合注入硬化剂可通过化学消融毛细血管网团块,促使血管发生纤维化变异,从而“驱赶血流”,彻底清除顽固性静脉曲张,降低术后复发率与并发症发生率[16~17]。

综上所述,腔内射频闭合联合下肢浅静脉硬化剂注射治疗下肢静脉曲张显著,可有效缩短手术时间,减少术中出血量,促进靶静脉永久性闭合与静脉性溃疡愈合,且术后并发症发生率低,无复发病例,安全性高。