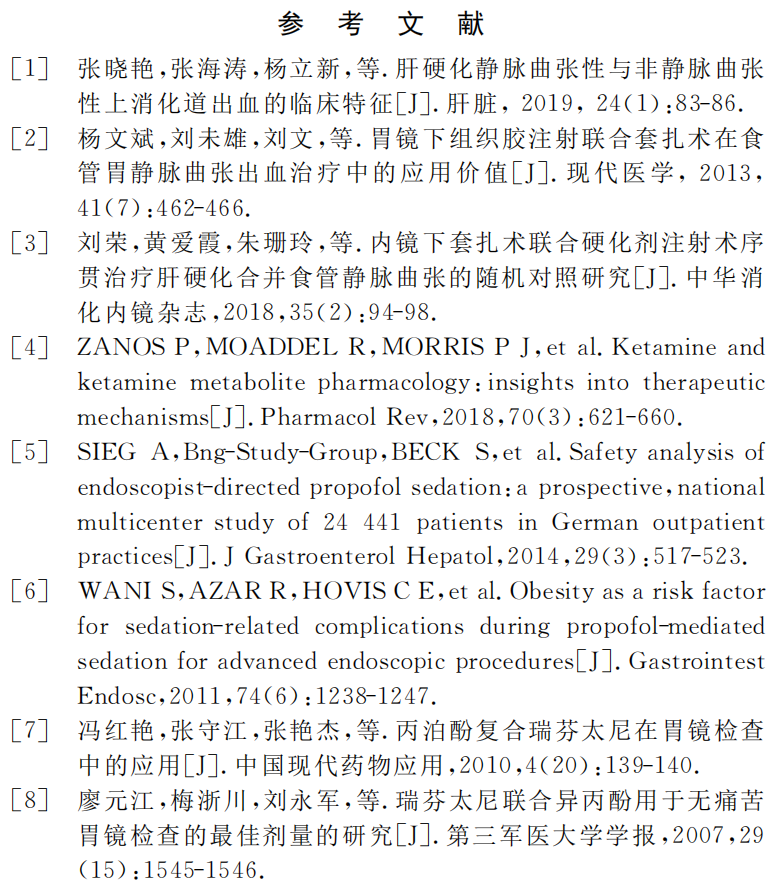

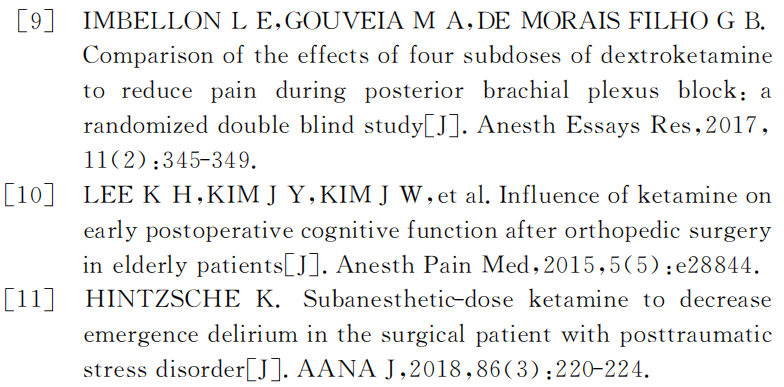

发布时间:2024-06-27 10:49:07 来源: 浏览次数:523

《江苏医药》2024年4月第50卷第4期

小剂量氯胺酮联合丙泊酚和瑞芬太尼麻醉诱导在食管静脉曲张患者内镜下硬化剂治疗中的应用

沈羽 骆璇 吴瑶

(作者单位:210008 江苏,南京大学医学院附属鼓楼医院麻醉手术科)

摘要:

目的:评估小剂量氯胺酮联合丙泊酚和瑞芬太尼麻醉诱导在食管静脉曲张患者内镜下硬化剂治疗中的安全性和有效性。

方法:行内镜下硬化剂治疗的食管静脉曲张患者60例随机分为两组,每组30例。麻醉诱导:P组应用瑞芬太尼0.3μg/kg和丙泊酚2mg/kg;K组应用瑞芬太 尼0.3μg/kg、丙泊酚1mg/kg和氯胺酮0.3mg/kg。两组麻醉维持均使用丙泊酚4mg·kg-1·h-1静脉泵注。记录麻醉诱导前(T0)、诱导后(T1)、进镜时(T2)和进镜后5min(T3)的 HR 和 MAP;记录呼吸抑制、低血压、严重心动过缓以及体动反应发生情况。

结果:与T0时相比,P组 T1~T3时 MAP和 HR均下降,K 组T1~T3时MAP下降,T3时 HR下降(P<0.01)。K 组 T1~T3时 MAP和 HR均高于P组(P<0.01)。K 组呼吸抑制发生率低于 P组(P<0.05),两组低血压和体动反应发生率比较无统计学差异(P>0.05),两组均未出现严重心动过缓。

结论:内镜下硬化剂治疗食管静脉曲张患者的麻醉诱导应用氯胺酮0.3mg/kg联合丙泊酚和瑞芬太尼对循环抑制小,且能降低呼吸抑制发生率。

关键词:

食管静脉曲张;内镜下硬化剂治疗;氯胺酮

doi:10.19460/j.cnki.0253-3685.2024.04.011

食管静脉曲张破裂出血为肝硬化失代偿期严重的并发症之一,是消化内科常见的急危重症,其发生率为5%~15%,是导致肝硬化患者死亡的不可忽略的危险因素[1-2]。因此,及时控制出血是挽救患者生命的重要措施。目前,内镜下食管静脉曲张注射硬化剂聚桂醇是比较有效的方法,且近期治疗效果好,再出血率低,能明显提高生存率,成为临床上治疗食管静脉曲张的主要方法之一[3]。

在无麻醉情况下给予内镜下硬化剂治疗会不可避免地使患者发生呛咳和呕吐反射,给内镜医生的操作增加困难,很难达到满意的效果,甚至有时导致血管破裂,造成意外的大出血,故目前临床上内镜下硬化剂治疗一般采用静脉麻醉。但肝硬化患者大多存在贫血、低蛋白血症、肝功能异常等状态,外周循环阻力低,耐受力差,较一般胃肠镜的麻醉风险显著增大,较正常人更易发生呼吸抑制、低血压等情况。如何在保证患者安全及内镜医生满意度的情况下更好地维持接受硬化剂治疗患者的呼吸和循环平稳,是本文探讨的一个重点。

氯胺酮作为能够兴奋交感神经的麻醉性镇痛药物,能在较深的镇静状态下更好地维持呼吸和循环平稳[4],对于循环状态较低迷的晚期肝硬化患者有一定的适用性。本文旨在探讨小剂量氯胺酮联合丙泊酚和瑞芬太尼麻醉诱导在内镜下硬化剂治疗食管静脉曲张患者的安全性和有效性,为硬化剂治疗提供一个较好的诱导方案。

资料与方法

一、一般资料

选取2019年10—12月南京大学医学院附属鼓楼医院消化内镜中心行内镜下硬化剂治疗的食管静脉曲张患者60例,随机分为观察组(K 组)和对照组(P组),每组30例,P组应用瑞芬太尼和丙泊酚诱导,K 组应用小剂量氯胺酮联合丙泊酚和瑞芬太尼诱导。K 组男22例,女 8 例,年龄(62.23±6.85)岁;P组男19例,女11例,年龄(61.70±7.90)岁;两组患者的性别构成比、年龄比较无统计学差异(P>0.05)。所有患者签署相关知情同意书。

二、方法

1.麻醉方法

(1)麻醉诱导:P组缓慢静脉推注瑞芬太尼(宜昌人福药业有限责任公司)0.3μg/kg,一次性静脉推注丙泊酚(意大利 CordenPharmaS.P.A 公 司)2mg/kg;K 组缓慢静脉推注瑞芬太尼0.3μg/kg,一次性静脉推注丙泊酚1mg/kg和氯胺酮(江苏恒瑞医药股份有限公司)0.3 mg/kg。

(2)麻醉维持:两组均使用丙泊酚4mg·kg-1·h-1静脉泵注。患者采取左侧卧位,监测生命体征直至清醒后5min。

2.术中不良反应的处理

患者BP下降时根据HR情况给予麻黄碱或者去氧肾上腺素治疗,严重心动过缓给予阿托品或东莨菪碱;出现呼吸抑制(SpO2<90%)时,先予托下颌处理,效果不佳者暂停手术,退镜并经面罩加压给氧辅助呼吸,使 SpO2恢复正常;出现明显体动反应(包括呛咳、呕吐反射)时,嘱内镜医生立即停止操作,追加静脉推注丙泊酚20~30mg,待体动反应消失后继续操作。

3.监测指标

记录每组患者诱导前(T0)、诱导后(T1)、进镜时(T2)、进 镜后5min(T3)的HR和MAP;记录每组呼吸抑制(SpO2<90%)、低血压(低于基础值的20%或SBP小于90mmHg)、严重心动过缓(HR<50次/分持续5s)以及体动反应发生率。

三、统计学处理

采用SPSS19.0软件进行统计学分析。计量数据用均数±标准差(-x±s)表示,组内各时间点比较采用重复测量方差分析,组间比较采用配对t检验;计数资料用百分比表示,行χ2检 验;P<0.05为 差异有统计学意义。

结果

一、MAP和HR变化

两组患者均顺利完成内镜下硬化剂治疗。与T0时相 比,P 组T1~T3时 MAP 和 HR均下降,K 组T1~T3时 MAP下降,T3时 HR下降(P<0.01)。T0时两组MAP和 HR 比较无统计学差异(P>0.05),K组T1~T3时MAP和HR均高于P组(P<0.01)。(表1)

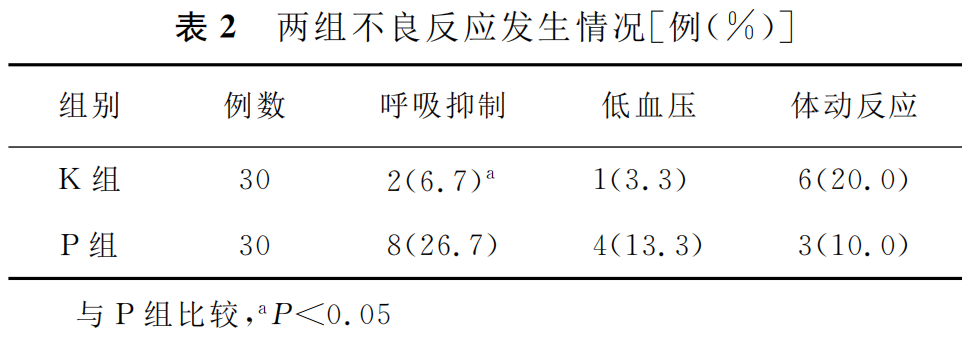

二、两组不良反应发生情况

K组呼吸抑制发生率低于P组(P<0.05),两组低血压和体动反应发生率比较无统计学差异(P>0.05)(表2)。两组均未出现严重心动过缓,K组术后未出现谵妄、躁动等精神症状。

讨论

在无痛内镜治疗的麻醉中,取得良好的镇静、镇痛效果,防止呼吸抑制和维持血流动力学稳定是长期以来探讨的热点。内镜下硬化剂治疗的患者大多处于肝硬化晚期失代偿阶段,一般情况较差,耐受力较低,且该操作较普通胃镜检查时间长,因此合适的药物配伍尤为重要。目前丙泊酚广泛应用于无痛内镜诊疗中,然而丙泊酚几乎无镇痛效果,单纯使用丙泊酚麻醉需要较大剂量才能满足操作需要,故以丙泊酚为主的深度镇静对呼吸循环的影响较大[5-6]。瑞芬太尼代谢较快,便于患者尽快清醒,而且可以减少丙泊酚的用量。故丙泊酚和瑞芬太尼的配伍已有不少研究报道[7-8],目前该配伍在内镜治疗中使用较多。肝硬化患者大多基础情况较差,本身循环低迷,血管张力较低,应用丙泊酚为主的给药方案更易出现循环和呼吸的抑制。而低血压及呼吸抑制的发生多在麻醉诱导后,故本研究通过诱导时给予小剂量氯胺酮,以减少丙泊酚的诱导用量,从而达到在充分镇静、镇痛的条件下减少对呼吸和循环的影响,更加安全、平稳地完成治疗操作的目的。

氯胺酮是唯一具有镇痛作用的静脉麻醉药物,对呼吸影响轻微,而且具有间接兴奋交感神经的作用[4],可以在一定程度上抵消丙泊酚和瑞芬太尼造成的循环抑制,减少了可能因循环抑制引起的严重并发症的发生。一般认为,氯胺酮的亚麻醉剂量为0.1~0.5mg/kg[9],亚麻醉剂量氯胺酮在精神系统方面的不良反应几乎很少发生,对术后患者认知功能障碍的发生率无显著影响[10],且国外研究表明亚麻醉剂量的氯胺酮有神经保护作用[11]。所以本研究采用小剂量氯胺酮联合丙泊酚和瑞芬太尼来观察其在内镜下硬化剂治疗中的安全性和有效性。考虑到尽量减少精神系统不良反应发生的风险,本研究选择的氯胺酮亚临床剂量为0.3mg/kg。

本研究结果表明,P 组在诱导后各时间点的MAP、HR均明显下降,呼吸抑制发生率较高,进一步说明丙泊酚为主的麻醉方式对于内镜下硬化剂治疗的食管静脉曲张患者存在一定的风险。K 组在诱导后同样也会出现 MAP和 HR 的下降,两组低 血压发生率比较无统计学差异,但 K 组 MAP和 HR的下降幅度小于P组,呼吸抑制发生率也明显减少。另外,K组体动反应发生率与P组相仿,说明K组给药方式也能保证足够的镇静、镇痛效果。以上结果说明,诱导时应用小剂量氯胺酮替换部分剂量的丙泊酚,仍可顺利完成治疗操作,且对患者呼吸和循环的影响更小。

综上所述,在食管静脉曲张患者内镜下硬化剂治疗的麻醉中,应用氯胺酮0.3mg/kg联合丙泊酚和瑞芬太尼进行诱导,可以充分发挥镇静、镇痛效果,同时能减少呼吸、循环抑制的发生,比传统的丙泊酚复合瑞芬太尼在安全性和有效性上更有优势。